Artículos y reportajes

Urbanismo circular: cómo reinventar la ciudad para cerrar el ciclo de los recursos

El urbanismo circular replantea de raíz el modo en que las ciudades producen, consumen y gestionan sus recursos, con el objetivo de cerrar ciclos, regenerar ecosistemas urbanos y convertir los residuos en nuevos recursos que fortalezcan la resiliencia local

Las ciudades ya no pueden limitarse a consumir y desechar: están llamadas a repensar su funcionamiento y a integrar la circularidad en cada decisión que condiciona el metabolismo urbano. Este enfoque implica actuar desde el diseño de los espacios hasta la gestión de los recursos, con una ambición regenerativa que trasciende la simple reducción de residuos. En este contexto, surge el concepto de urbanismo circular, que parte de un replanteamiento profundo de la propia idea de ciudad. Una visión que concibe los entornos urbanos como sistemas vivos, capaces de aprovechar al máximo los recursos, regenerar su entorno y producir valor de forma continua. La transición hacia este modelo obliga a cuestionar dinámicas muy arraigadas: cómo se diseñan los barrios, cómo se gestiona el agua y la energía, cómo se producen los materiales y, sobre todo, cómo se define el progreso urbano.

Este reportaje profundiza en los principios que sustentan este nuevo paradigma y en los cambios estructurales que exige su despliegue real. Para ello, recoge la perspectiva de dos voces expertas que llevan años trabajando en esta transformación: Dolores Hidalgo, directora del Área de Economía Circular del Centro Tecnológico CARTIF, y Alfons Ventura, técnico del Área de Desarrollo y Contenidos del Green Building Council España (GBCE). A través de sus reflexiones, descubrimos por qué el urbanismo circular se ha convertido en una necesidad más que en una opción, qué experiencias ya están demostrando su eficacia y qué tendencias apuntan a que, en un futuro próximo, la circularidad pasará de ser la excepción a convertirse en la norma que oriente la evolución de las ciudades.

Un paradigma que cuestiona la ciudad lineal

El urbanismo circular constituye un enfoque transformador que replantea de manera integral la forma en que las ciudades consumen recursos, producen bienes y gestionan sus residuos. Frente al modelo lineal de extraer, usar y desechar, esta visión persigue cerrar los ciclos de los materiales y la energía, reducir la dependencia de insumos externos y maximizar la regeneración de los ecosistemas urbanos. Para Dolores Hidalgo, directora del Área de Economía Circular de CARTIF, la urgencia de este paradigma es incuestionable. “El urbanismo circular no es una moda, es una necesidad”, afirma con rotundidad. En su opinión, el impacto ambiental de las ciudades —tanto en consumo de recursos como en generación de residuos— es tan elevado que avanzar hacia modelos circulares se convierte en una prioridad inaplazable. “El planeta ya no da más de sí, y las ciudades tienen que ser parte de la solución”, advierte. Hidalgo destaca que si se apuesta decididamente por este enfoque circular, “el cambio puede ser muy potente y replicable en muchos otros lugares”.

Por su parte, Alfons Ventura, técnico del Área de Desarrollo y Contenidos del Green Building Council España (GBCE), explica que este modelo tiene como primer principio la suficiencia, entendida como la reducción del uso de recursos no renovables en todas sus formas —energéticos, materiales o biológicos—. Para el GBCE, la circularidad se traduce en una ciudad que “aspira al cierre de ciclos localmente, aproximando tanto como sea posible el origen de los recursos al lugar en que los residuos se recuperan y se valorizan de nuevo como materias primas secundarias”. Esto implica reincorporar los residuos —ya sean de construcción y demolición, aguas residuales o emisiones al aire— en sus ciclos tecnológicos o biológicos, según corresponda.

Ventura detalla que un urbanismo circular auténtico debe ser respetuoso con el ciclo natural de los recursos. En el caso del agua, propone incorporar soluciones como los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), que permiten gestionar de forma eficiente las aguas pluviales y reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones. Igualmente, considera esencial potenciar la infraestructura verde, imprescindible para equilibrar la huella ambiental de los entornos urbanos y mejorar su resiliencia. Este modelo también debe priorizar la regeneración urbana, evitando la destrucción de suelos naturales para crear nuevo territorio construido. Además, Ventura defiende la importancia de fomentar la simbiosis industrial entre sectores diversos, de modo que productores y consumidores de materiales secundarios estén conectados y se logre prevenir que la generación de residuos sea la fase final de un proceso lineal.

La adopción de estos principios implica transformaciones de gran calado en la configuración de los barrios y la gestión urbana. Según el experto del GBCE, esta visión genera entornos “menos dependientes de infraestructuras urbanas centralizadas”, donde la producción energética es distribuida, la reutilización de materiales se convierte en la norma y los recursos se gestionan de forma descentralizada. Así, por ejemplo, las aguas regeneradas in situ pueden destinarse al riego de zonas verdes, que a su vez contribuyen a mitigar el efecto de isla de calor, mientras que la alimentación se basa en cadenas cortas de suministro y prácticas regenerativas que aprovechan los residuos orgánicos generados en la propia ciudad.

Todo esto pone de relieve que el urbanismo circular es un concepto amplio y profundamente transformador. Ambos expertos coinciden en que uno de los errores más frecuentes es reducir la circularidad únicamente al reciclaje o a la incorporación de materiales sostenibles. Como señala Dolores Hidalgo, “la circularidad no va solo de residuos; suponerepensar todo el sistema: cómo usamos el suelo, cómo diseñamos los espacios, cómo producimos, compartimos y cuidamos los recursos”.

.jpg)

Por ello, Alfonso Ventura defiende la necesidad de un cambio mucho más profundo que rebase el enfoque parcial que hoy predomina. “Actualmente nos encontramos en un punto en el que la economía circular a escala urbana se entiende de una forma muy limitada que únicamente busca incrementar el porcentaje de valorización de residuos urbanos. Esto solo es un parche sobre el último eslabón de la cadena lineal de extraer-usar-tirar”, señala. Para él, la verdadera transformación requiere “un cambio radical que corrija la raíz del problema: la generación de residuos debe dejar de formar parte del propio diseño del modelo”. La circularidad, subraya, debe incorporarse desde la concepción de cualquier actividad o producto, “eliminando del sistema el concepto de residuo, que ha de ser siempre diseñado para transformarse en nutriente de otro proceso posterior”.

Otra percepción errónea muy extendida, mencionada por Hidalgo, es considerar que este modelo resulta necesariamente costoso o complejo, cuando en realidad “muchas soluciones circulares ahorran costes y mejoran la vida urbana”, explica. Por último, Hidalgo reivindica que el planteamiento circular no es exclusivo de grandes urbes. “Los municipios pequeños y medianos tienen mucho que ganar”, afirma. A su juicio, su escala facilita la colaboración entre agentes y la gestión local de recursos sin necesidad de grandes infraestructuras, sino con “buenas ideas, voluntad política y participación ciudadana”. En muchas ocasiones, recuerda, “las innovaciones reales han nacido precisamente en lo local, donde la acción es más directa y visible”.

Claves de la transición: liderazgo, cooperación y conciencia

La transición hacia un urbanismo circular no depende únicamente de soluciones técnicas o de nuevos materiales. Requiere un conjunto de transformaciones profundas que abarcan el liderazgo político, la cultura profesional, la colaboración entre sectores, la concienciación ciudadana y el despliegue decidido de la innovación.

Para Dolores Hidalgo uno de los primeros pilares imprescindibles es la voluntad institucional de actuar con decisión y escala suficiente. “Falta ambición, decisión política y confianza para aplicar estas herramientas a gran escala”, advierte. En su opinión, si bien los proyectos piloto son valiosos, “el planeta no tiene tiempo para pruebas eternas”. Esta visión es compartida por Alfons Ventura, quien identifica entre los principales obstáculos “la falta de visión y liderazgo por parte de los poderes públicos”. El técnico del GBCE considera indispensable un cambio normativo que fomente modelos de negocio circulares capaces de reducir la dependencia exterior de recursos y de evitar los efectos adversos de los impactos ambientales, como ocurre con el cambio climático.

Junto a la ambición política, otro eje fundamental es la cooperación efectiva y la generación de alianzas. Ventura sostiene que aplicar los principios de la economía circular implica “un cambio de visión sistémico en el que los diferentes agentes pasan a cooperar a lo largo de la cadena de valor para que ningún recurso termine desperdiciado en el vertedero”. Esta cooperación no solo redunda en beneficios ambientales y sociales, sino también en ventajas económicas que alcanzan a todo el sistema, evitando que las externalidades negativas recaigan en unos pocos. En este sentido, subraya que será necesario “transitar desde una visión en la que prima la competición hacia otra en la que se buscan alianzas para reducir el consumo de recursos” y superar la frecuente falta de coordinación entre instituciones y actores implicados.

La innovación tecnológica constituye otro pilar esencial para hacer posible esta transformación. Hidalgo remarca que la tecnología desempeña “un papel clave”, porque hace que los cambios sean “más fáciles y asequibles”, desde el uso de sensores que optimizan el consumo hasta plataformas digitales que permiten reutilizar materiales o espacios. Sin embargo, a pesar de la existencia de soluciones “reales y funcionales”, el ritmo de implantación sigue siendo demasiado lento, lamenta.

En paralelo, Ventura considera que los equipos profesionales deberán evolucionar hacia una mayor diversidad de perfiles y capacidades. Será imprescindible fomentar la transdisciplinariedad, incorporando al urbanismo tradicional disciplinas como la biología, la ambientología o nuevas figuras especializadas en coordinar cadenas de valor circulares, en contextos multiagente y multisectoriales.

No obstante, tanto la tecnología como la profesionalización no pueden sustituir la conciencia ciudadana como base del cambio. La experta de CARTIF sostiene que “el primer paso es cambiar la mentalidad: si no diseñamos la conciencia ciudadana, todo lo demás se queda corto”. Este cambio cultural debe acompañarse de estrategias que reduzcan los residuos desde el origen, que promuevan la reutilización y den una segunda vida a materiales y espacios, siempre que esa transformación no consuma más recursos de los que resuelve. En definitiva, se trata de apostar por “ciudades flexibles, modulares y adaptables, que aprovechen mejor lo que ya tienen”.

Por último, el responsable del GBCE subraya que será necesario afrontar las barreras psicológicas que generan resistencia frente a los cambios. Aun así, cuando estas reticencias se superan, emergen grandes oportunidades. “En el plano ambiental y social, se traduce en una mejora de la calidad de vida; en el plano económico, en una menor dependencia de recursos externos y una menor volatilidad de los precios de las materias primas, especialmente en un contexto tan inestable como el actual y el que se avecina como consecuencia de la desestabilización del clima global”, concluye.

Del concepto a la práctica: ejemplos inspiradores

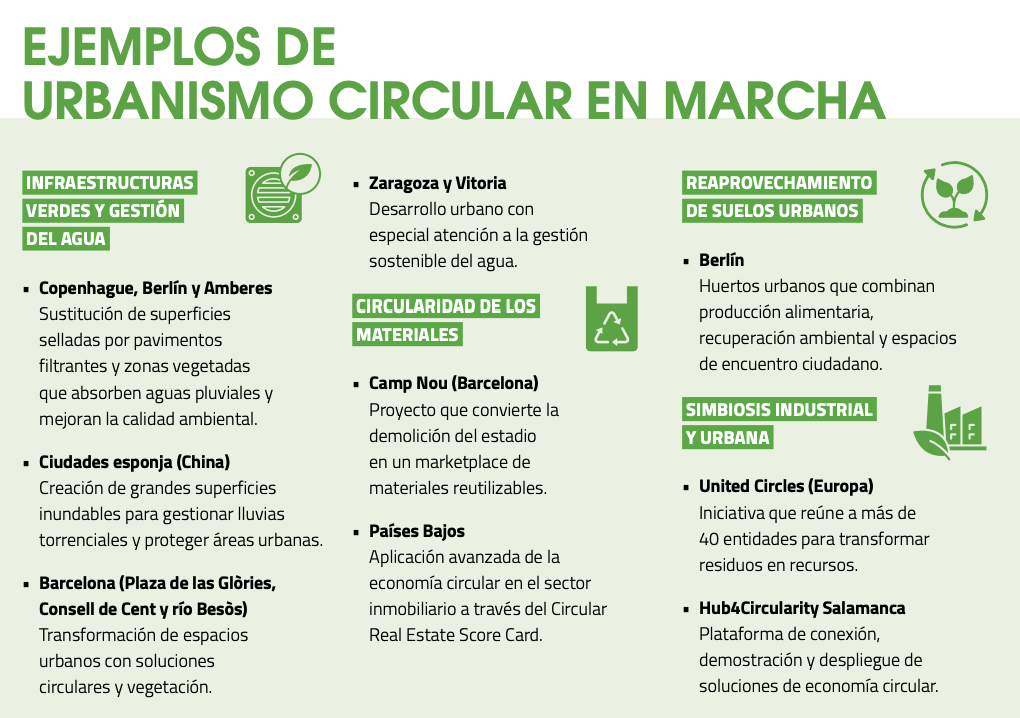

Aunque el urbanismo circular sigue en una fase de consolidación, existen ya numerosas experiencias que demuestran su potencial para transformar la gestión de recursos y regenerar el espacio urbano. Estas iniciativas, tanto en Europa como en España, constituyen referencias valiosas que muestran cómo la circularidad puede materializarse en proyectos concretos.

Según el técnico del Área de Desarrollo y Contenidos del Green Building Council España (GBCE), una de las áreas donde más se ha avanzado es en la gestión del agua y la ampliación de las zonas verdes. Ciudades como Copenhague, Berlín o Amberes se han convertido en pioneras al sustituir superficies selladas por pavimentos filtrantes y zonas vegetadas con capacidad de absorber aguas pluviales, mitigando así inundaciones y mejorando la calidad ambiental. En España, Ventura destaca proyectos como la Plaza de las Glòries, la calle Consell de Cent o la transformación del río Besòs en Barcelona, así como la atención constante de Zaragoza y Vitoria a la gestión sostenible del agua en su desarrollo urbano. A escala global, subraya el caso paradigmático de las “ciudades esponja” en China, que han creado grandes superficies inundables de manera planificada para gestionar las lluvias torrenciales y proteger las áreas urbanas densamente pobladas.

.jpg)

En cuanto a la circularidad de los materiales, Ventura reconoce que existen menos ejemplos consolidados. Sin embargo, menciona como referente reciente la transformación del estadio del Camp Nou en Barcelona en un auténtico marketplace de materiales destinados a la reutilización, un proyecto que convierte la demolición en una oportunidad para alimentar nuevas cadenas de valor. En el plano europeo, resalta el liderazgo de los Países Bajos, donde iniciativas como el Circular Real Estate Score Card muestran un grado avanzado de implementación de la economía circular en el sector de la edificación.

Otro ejemplo relevante de buenas prácticas son los huertos urbanos, que combinan dimensiones sociales y ambientales y permiten recuperar suelos infrautilizados. Ventura cita la experiencia de Berlín, donde estos espacios no solo cumplen funciones productivas, sino que se han consolidado como lugares de encuentro y ocio durante los fines de semana.

Desde el ámbito de la innovación aplicada, la directora del Área de Economía Circular de CARTIF, destaca varios proyectos en los que su centro trabaja actualmente. Entre sus principales líneas de actuación figuran el desarrollo de sistemas para cerrar el ciclo del agua en entornos urbanos, la mejora de la recuperación de materiales valiosos procedentes de residuos municipales y la creación de nuevos materiales circulares destinados al sector de la construcción.

No obstante, uno de los proyectos más emblemáticos es United Circles, una iniciativa europea coordinada por CARTIF que reúne a más de 40 entidades con el propósito de impulsar la simbiosis entre ciudad e industria, de modo que los excedentes y residuos de unas se conviertan en recursos aprovechables por otras. En el marco de este programa se ha puesto en marcha el Hub4Circularity en Salamanca, un espacio concebido como plataforma de conexión, demostración y despliegue de soluciones reales de circularidad urbana e industrial.

En paralelo, desde el GBCe se trabaja para promover este enfoque en la práctica profesional de urbanistas y arquitectos. Ventura destaca el Informe País, un documento que recoge esta visión sistémica con el objetivo de darle la máxima difusión entre los agentes del sector. Además, menciona el Grupo de Reflexión sobre Economía Circular, en el que diversas empresas colaboran para avanzar en el análisis conceptual de estos modelos, siempre con la mirada puesta en su aplicación práctica en la actividad empresarial diaria.

Estas experiencias demuestran que la circularidad no es una idea abstracta, sino un enfoque que puede materializarse en actuaciones concretas que regeneran los ecosistemas urbanos, reducen la presión sobre los recursos y promueven un nuevo equilibrio entre las actividades humanas y el entorno

Tendencias que definirán la ciudad del mañana

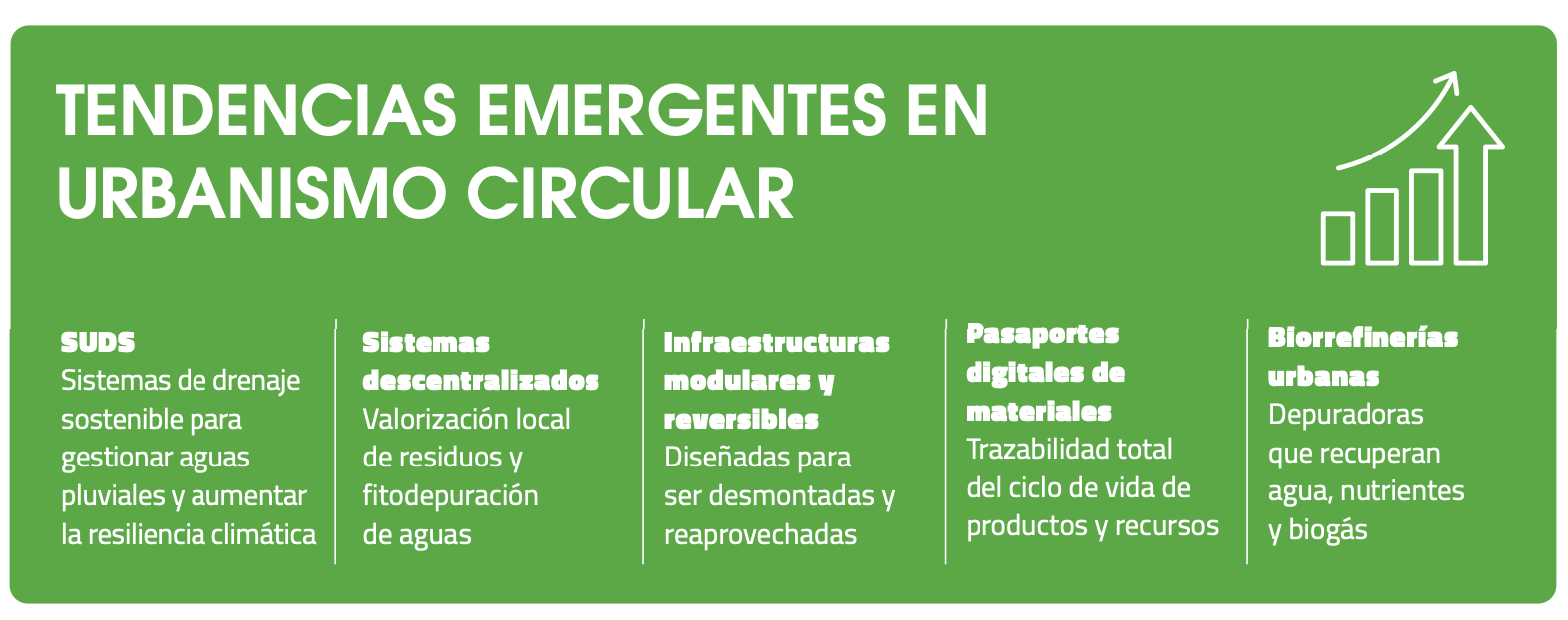

El futuro del urbanismo circular se perfila como un escenario en el que la sostenibilidad dejará de ser un añadido para convertirse en la columna vertebral de la planificación y la gestión urbana. Tanto Alfons Ventura como Dolores Hidalgo coinciden en que los próximos años estarán marcados por una aceleración de soluciones que ya han demostrado su eficacia en proyectos piloto, así como por la incorporación de tecnologías capaces de multiplicar la eficiencia de los recursos.

Según Ventura, uno de los principales avances será la generalización de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), una tecnología madura y ampliamente ensayada que se ha consolidado como una herramienta eficaz para incrementar la resiliencia de las ciudades frente a fenómenos climáticos extremos. Este tipo de infraestructuras, basadas en la integración de la naturaleza en el entorno urbano, no solo ayudan a gestionar el agua de manera más eficiente, sino que presentan la ventaja de requerir inversiones más contenidas y menores costes de mantenimiento a largo plazo.

En paralelo, Ventura anticipa un crecimiento sostenido de los sistemas descentralizados de valorización de recursos, como los almacenes transitorios de residuos de construcción y demolición (RCDs) o las instalaciones de fitodepuración de aguas. Estas soluciones, que ya han obtenido resultados satisfactorios en diversos contextos, permiten reducir la dependencia de grandes infraestructuras centralizadas y fomentan la regeneración local de materiales y recursos.

Por su parte, Dolores Hidalgo destaca que la digitalización y la trazabilidad de los flujos materiales serán factores clave para desplegar modelos circulares con mayor ambición. Tecnologías como los pasaportes digitales de productos, en los que CARTIF ya trabaja a través del proyecto europeo CIRCTHREAD, facilitarán conocer en tiempo real el origen, la composición y el potencial de reutilización de cada material, habilitando cadenas de valor mucho más eficientes y transparentes.

Otra tendencia emergente que Hidalgo considera prioritaria es el diseño de infraestructuras modulares y reversibles, pensadas desde su concepción para integrarse en un ciclo continuo de uso, desmontaje y reaprovechamiento. Esta lógica se complementa con la puesta en valor de los recursos locales, mediante soluciones como el aprovechamiento del biogás generado in situ o la conversión de las depuradoras urbanas en auténticas biorrefinerías capaces de recuperar nutrientes, agua regenerada y otros productos de valor añadido.

“Todo apunta a un modelo de ciudad más eficiente y capaz de cerrar sus propios ciclos”, resume Hidalgo. En esa dirección, los expertos coinciden en que los próximos años serán decisivos para pasar de las experiencias aisladas a la consolidación de un urbanismo que no solo reduzca impactos, sino que regenere ecosistemas, fortalezca economías locales y devuelva a las ciudades su papel como entornos capaces de producir valor en lugar de consumirlo sin límites.

En definitiva, el urbanismo circular emerge no solo como una estrategia técnica, sino como un cambio profundo de paradigma que interpela a administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía. Frente a un modelo lineal insostenible, donde la ciudad crece a costa de agotar recursos y degradar ecosistemas, este enfoque propone rediseñar el metabolismo urbano, cerrando ciclos materiales, energéticos y biológicos.

Tal y como han expuesto Alfons Ventura y Dolores Hidalgo, la transición hacia ciudades circulares requiere ambición política, innovación tecnológica, cooperación entre sectores y un compromiso ciudadano decidido. Supone repensar la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos con el territorio. Implica reconocer que los residuos no son un destino final, sino el principio de nuevas oportunidades, y que la regeneración debe estar presente en cada decisión que afecta al espacio público, la edificación o la infraestructura.

Lejos de ser un horizonte reservado a las grandes urbes, el urbanismo circular puede encontrar en los municipios pequeños y medianos un terreno fértil para multiplicar experiencias replicables y acelerar el aprendizaje colectivo. Sus beneficios no son solo ambientales: también abren la puerta a economías locales más resilientes, entornos urbanos más saludables y sociedades mejor preparadas para afrontar los retos climáticos y sociales que definirán las próximas décadas. La pregunta, por tanto, ya no es si avanzaremos hacia un urbanismo más circular, sino con qué velocidad y compromiso seremos capaces de hacerlo. Porque, como coinciden los expertos, el planeta y sus ciudades ya no tienen tiempo para soluciones a medias.

Suscríbete a nuestraNewsletter

La información más relevante del sector directamente en tu correo.

Suscribirme